初夏に成虫がみられる虫・昆虫おすすめ5選

「初夏」といえば、気候的にも過ごしやすく、森など自然のある場所に出かけるのが気持ち良い季節ですよね。

この季節は人間以外の生き物にとっても快適な季節であり、えさを豊富に得られるため、自然豊かな場所は特ににぎやかになるタイミングでもあります。

そのため、それらの場所に訪れた際は、現地に生息する生き物に興味を向けることで、もっと楽しい時間を過ごすことができます。

というわけで今回は、「初夏に見られるおすすめの虫たち」を紹介します!

執筆者: 亀田恭平 ネイチャーエンジニア

全国各地で観察した生き物たちの魅力をアプリやブログなどで発信中。もりみらい いきものゲームズの開発者。今まで出会った動植物は「5,000種」以上。書籍「弱虫の生きざま」。

目次

初夏に見られるおすすめの虫5選

幻想的に光る姿に感動「ホタル」

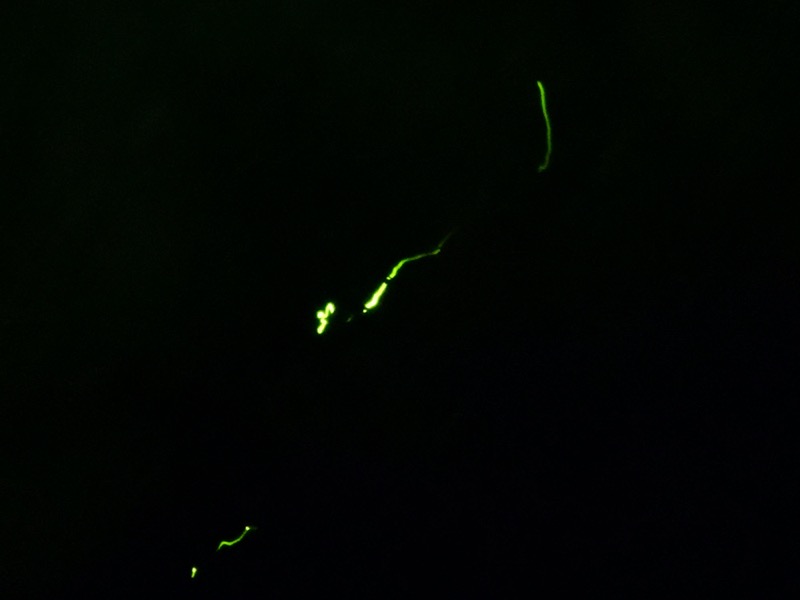

ゲンジボタル

ホタルは「光る虫」として知られており、長年夏の風物詩として多くの人の心を魅了してきました。

「ホタルまつり」のようなイベントが各地で開催され、今も各地で人気の昆虫です。

ホタルは街灯の光が届かないような本当に真っ暗闇を好むので、現代社会においては”非日常的な場所”でしか見られないんですよね。

そのような空間で幻想的に舞う姿は、儚げで情緒的であり、僕も初めてホタルの光を見た時は言葉が出ないほどに感動したのを覚えています。

ゲンジボタルの発光

ホタルの仲間としては、「ゲンジボタル」「ヘイケボタル」という種が知名度が高いかと思います。

光り方については種によって差はもちろん、同じ種であっても地域によって違いがあることもあります。

なので土地ごとに固有の遺伝子が受け継がれており、それが個性になっているというのも面白い点ですね。

ちなみに「ホタル=光る虫」というイメージがありますが、実はホタルの仲間には光らないものがいる…どころかむしろその方が多数派。

※幼虫時代だけ光るとか、わずかに光るものはいますが、ゲンジボタル/ヘイケボタルのように強く発行するものは少数派です

例えば「オバボタル」「ムネクリイロボタル」などがほとんど光らないホタルです。

オバボタル

このような光らないホタルも初夏に発生するので、同時期に観察することができます。

光るホタルは夜行性なので昼はあまり見られないですが、光らないホタルは昼に活動している姿が見られます。

なので、初夏は光らないものも含めてホタルに注目です!

▼ホタルが登場するゲーム配信中!▼

かわいい・トゲトゲなど多彩な姿「イモムシ」

アカボシゴマダラ幼虫

春〜初夏といえば、イモムシ・ケムシがたくさん見られる季節!

この時期は、手すりや柵の上をたくさんのイモムシが見られたりもします。

ところでイモムシは漢字で書くと「芋虫」。

この「芋」とはサトイモやサツマイモのことであり、もともと「イモムシ=サトイモやサツマイモを食害するスズメガの幼虫」のことを指していたようです。

スズメガとは、「スズメガ科」という大型の蛾が多く属する蛾のグループに含まれる昆虫たちです。

スズメガ科に属するセスジスズメの幼虫

なお、「イモムシ」という言葉は今では広範囲の虫を指すようになり、「チョウやガ類の幼虫のうち、毛が少ないものの総称」という定義になりました。

チョウやガは「チョウ目」という分類グループに含まれ、その中にはなんと日本のものだけでも5,000種ほどが知られています。

つまり、イモムシの姿もそれだけのバリエーションがあるということ。

・猫耳をつけたような頭部をもつ、かわいい姿のもの

・トゲトゲ姿の奇抜なデザインのもの

・木の枝そっくりの巧みな擬態をしているもの

などなど、多様なイモムシの姿を多く見られるのが、初夏なのです。

イモムシは手すりや柵、樹木の葉の上で見られることが多いので、ぜひそのあたりに注意して探してみてください!

▼イモムシが育成できるゲームも配信中!▼

身近に3種類もいる?「青いトンボ」

シオカラトンボ オス

初夏といえば、トンボの仲間も多く発生する時期です。

ここで注目したいのは青いトンボたち。

よく身近に見られる青いトンボには3種いて、「シオカラトンボ」「シオヤトンボ」「オオシオカラトンボ」がいます。

シオヤトンボ オス

オオシオカラトンボ オス

注意深く観察しなければ同じトンボかと思ってしまうのですが、実は色々なトンボがいるのですね。

これらの種はオスが成熟すると青っぽくなります。(メスや未成熟のオスは黄色っぽい)

それぞれ同じ場所で見られることもありますが、3種の発生時期は微妙にずれており、

シオヤトンボ → シオカラトンボ → オオシオカラトンボ

の順に出てきます。

観察するタイミングによって複数種が同時に見られますので、ぜひ注目してみてください!

2つの機能を併せ持つゆりかごを作る「オトシブミ」

ゴマダラオトシブミ

オトシブミは「ゆりかご」を作る、という習性が特徴的な昆虫のグループです。

オトシブミは大きなものでも10mmに満たないくらい小さな虫たちですが、実に個性的で面白い形のゆりかごを作るんですよね。

オトシブミのゆりかご

このゆりかごの中には、オトシブミの卵が入っています。

ゆりかごの中で孵化した幼虫は内側の葉を食べて大きくなり、成虫になると葉の外に出てきます。

つまりゆりかごは「シールド機能」と「えさ機能」を併せ持つ、すごい装置なんですね。

このすごいゆりかごを作るオトシブミが一番見られるのが、初夏。

ゆりかごの作り方は種ごとに異なるので、ぜひ注目して観察してみてください!

初夏限定の美しい妖精「ゼフィルス(初夏のシジミチョウ)」

フジミドリシジミ

「ゼフィルス」とは、初夏限定で見られる、森林性のシジミチョウの仲間です。

ギリシャ神話の西風の精ゼフィロスが語源で、「そよ風の精」という意味があるようです。

シジミチョウの仲間は小さく可愛らしい姿のものが多いですが、ゼフィルスたちはとりわけカラフルで派手な姿のものが多いです。

冒頭の写真は代表的なゼフィルスである「ミドリシジミ」の仲間ですが、はねを開くと輝く緑色(青色)の美しい姿が見られます。

このような輝くタイプも多くいますが、裏ばね(はねを閉じた時に見える面)がカラフルなものもいて、以下のウラナミアカシジミなどはポップな可愛らしい姿をしています。

ウラナミアカシジミ

このように、ゼフィルスの仲間はとても華やかな姿をしているものが多いので、ぜひ初夏は森に出かけて探してみてください!

▼虫のドリームチームを作れるゲーム配信中!▼